女性の方、特に閉経を迎えると女性ホルモンのひとつエストロゲンが減少してきます。その影響により骨密度が低下し、閉経後10年経ると骨粗鬆症になる方が増えてきます。

健康な骨の代謝

健康な骨は常に古い骨を吸収しながら新しい骨を作っていくバランスが出来ています。

閉経後の骨の代謝

閉経後は骨が形成されるスピードより吸収されるスピードの方が速くなり、 骨がスポンジのようにかすかすになってしまいます。 これが骨粗鬆症といわれる状態です。

骨粗鬆症が進んでしまうと

更に症状が進むと普通では骨が折れないような日常の活動でも骨折してしまうようになります。 高齢で骨折をしてしまうとそのまま寝たきりになってしまったり、 内臓疾患にかかりやすくなってしまったりしてQOL(quality of life/生活の質)や 命にかかわってくるので骨粗鬆症が進行しないように治療する必要があります。

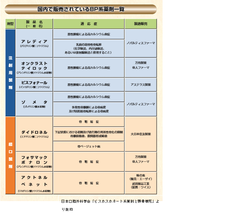

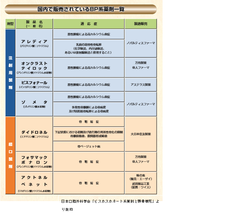

その骨粗鬆症治療の薬として、最近「ビスフォスフォネート薬」がよく用いられます。

これらの「ビスフォスフォネート薬」は簡単に言うと骨吸収のスピードを遅くして骨の量の減少を抑え、骨粗鬆症を防ぐ働きがあります。

骨粗鬆症治療にはとても有効なお薬なのですが、顎の骨には重篤な副作用を起こすことがわかってきました。

ビスフォスフォネート薬と顎の骨の関係

顎の骨は細菌が繁殖しやすく、また代謝が活発でビスフォスフォネートが取り込まれやすいため、薬の影響で古くなったり、感染してしまった骨の吸収も遅くなってしまうので外科処置後の傷が治りにくくなり、ひどい場合には骨が壊死してしまうこともあります。

「ビスフォスフォネート関連顎骨壊死」発症のリスクは以下のようになります

骨粗鬆症で他のリスク要因がなく、ビスフォスフォネート薬を飲み始めて三年未満の方→ほとんどない

骨粗鬆症+喫煙、糖尿病などのリスクがある方、又は3年以上ビスフォスホネート薬を飲み続けている方→0.01%~0.04% (抜歯により0.09%~0.34%とリスクが高まる)

乳がん、癌の骨転移で注射用のビスフォスホネート薬を投与されている方→0.8%~1.2% (抜歯により7%~9%とリスクが高まる)

ビスフォスホネート薬は色々な病気の治療にはとても重要なお薬ですが、一度飲み始めると継続して服用することになります。外科処置が必要になりそうな歯や、骨まで感染が疑われる歯はビスフォスホネート薬を飲み始める前に治療しておいた方が安心です。

心配な方はぜひお気軽にご相談ください!

何より、骨粗鬆症にならないようにするために早めの予防を心がけてくださいね。

骨粗鬆症にならないようにするために、食事と30分ほどの適度な運動、10分程の日光浴を心がけて下さい。

強い骨を作るために

1)バランスの良い食生活

カルシウムは体内に吸収されにくいので、吸収を助ける食品もバランスよく一緒に摂取することが大切です。無理なダイエットや偏食も骨量の低下に繋がります。

カルシウムが多い食品

…牛乳、乾燥わかめ、豆腐、ヨーグルト、チーズ、切り干し大根、納豆、海苔、春菊、シシャモ、ひじき 等

カルシウムの吸収を助ける食品

…豆類、煮干し、きのこ類、卵、スルメ、海藻類 等

2)適度な運動

骨は、体を動かし刺激することで鍛えられ、カルシウムの沈着がよくなります。ですが、過度の運動は逆効果。毎日少しずつの運動習慣を身につけましょう。

目安:一日30分、息が少しはずむ程度

3)日光浴

人の体は日光に当たると体内にビタミンDを作り、カルシウムの吸収を助けてくれます

スタッフ便り:4月25日~5月11日院内掲示

2014年5月13日 カテゴリ:歯科医療

歯石をとる「スケーラー」という器具で衛生士の三種の神器のひとつです☆

歯石をとる「スケーラー」という器具で衛生士の三種の神器のひとつです☆